「JAMPの視線」No.296(2025年8月31日配信)

JAMP 大原啓一の視点 2025年8月31日

「ぎょうざの満洲」の夏メニューである冷やし中華やスヒヤシが9月2日で終了してしまうため、昨日夜は家族みんなで最寄りの満洲で晩ご飯を食べてきました。年をとったせいもあるかもしれませんが、週末の夜に家族でわいわいと満洲で生ビールを飲みながら餃子を食べているときほど幸せを感じるときはないように思います(子どもたちは「えー、また満洲なの??」と不満げですが)。それにしても9月もまだまだ信じられない暑さが続くようですので、夏メニューももう1か月くらいは続けてくれると良いのにと思うのですが、そう思うのは私だけでしょうか。

おそらくは今年最後のスヒヤシ

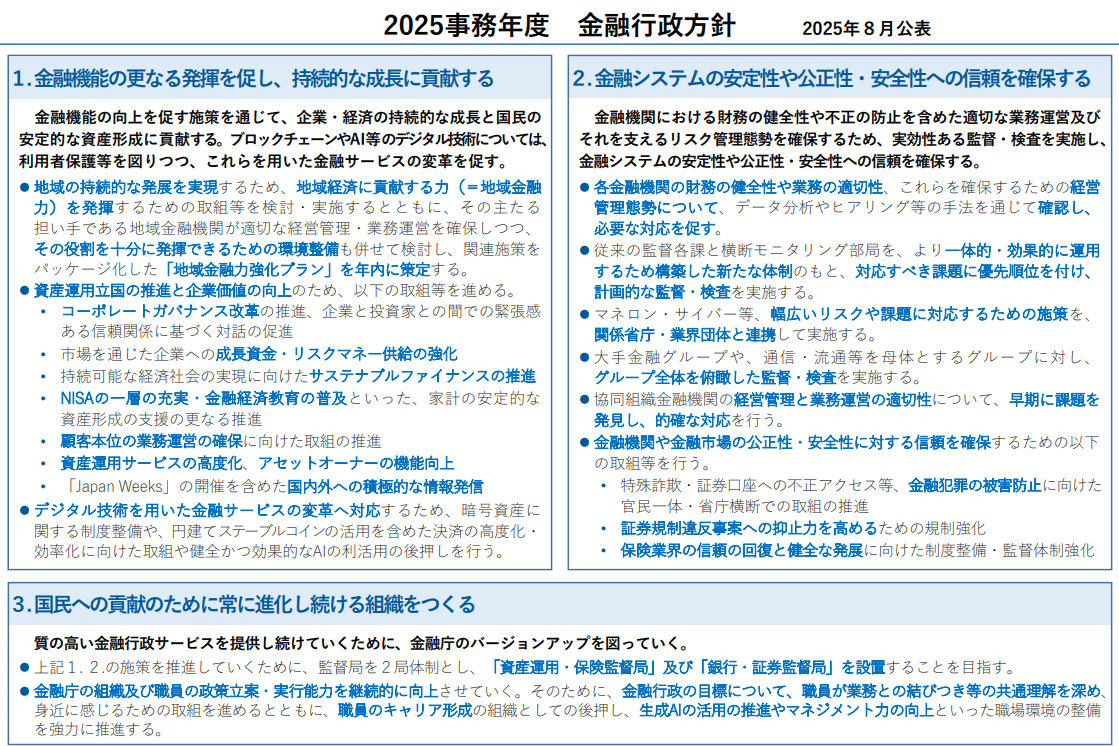

おそらくは今年最後のスヒヤシさて、先週末8月29日に「2025事務年度金融行政方針」が公表され、「資産運用立国」の実現に向けた施策をより一層推進するため、金融庁の新たな組織体制として「資産運用・保険監督局」の設置を目指すことが明らかになりました。各種報道によると、既存の監督局は「銀行・証券監督局」と改称され、ダブル監督局体制を目指すものとされています。

2025年8月29日に公表された「2025事務年度金融行政方針」の主なポイント

2025年8月29日に公表された「2025事務年度金融行政方針」の主なポイント霞が関の官庁では、局長級などの新たな役職を作る場合、代わりに既存の役職を廃止する「スクラップ・アンド・ビルド」の考え方が根付いており、組織が小さく、廃止候補となる役職がない金融庁で新しい局を設置するのは非常にハードルが高いということも言われており、「資産運用・保険監督局」の新設が認められるかどうかはまだ不透明な状況です。ただ、もし実現すれば、今事務年度から新設された「資産運用課」に続いて、政府として資産運用業を金融業界において銀行や証券、保険と並んで重要な存在として認める姿勢の表れであり、資産運用業界としてはとても嬉しいニュースだと思います。資産運用業の実務に詳しい専門人材は民間金融機関でも不足していますが、今回の組織再編・増強に伴い、政策を立案し、運営する当局側にもそのような専門人材が多く集まり、官民の両サイドで高度な議論ができる環境がより整うことを祈念しています。

一方、「監督」を関する局が2つ存在するダブル監督局体制となることは、金融庁の役割として民間金融機関の監督を行うという監督行政の一面がより強くなるようにも感じます。ニッキンの70周年企画インタビューでマネックスグループの松本大会長が述べられていましたが、金融庁という同じ組織の中に監督と産業育成というブレーキとアクセルの役割を両方とも持つことの難しさは従来から私も感じており、今回の組織体制の変更はその難易度を更に高めてしまうということもあるのではないかとも感じます。

政府が主導する「資産運用立国実現プラン」の取り組みについては私は高く評価しているものの、将来的に我が国の資産運用業界がどうあるべきなのか、具体的には2050年や2100年に資産運用業界はどのように日本の経済や社会をけん引するのかというビジョンが示されていないことにはいつも物足りなさを感じています。もしかすると金融庁の産業政策にTo Beのビジョンやそこに向けての推進力が欠けているように感じるのは、もしかすると監督行政と産業政策の両方を担っているというところにも原因があるのかもしれません。金融サービスという国民の生活の根幹の重要なインフラを安全に運営することが何よりも重要であることは言うまでもなく、それを重視するあまりに金融ビジネスの成長をどのようにサポートするのかというのが二の次になってしまうというのは十分にあり得るように思います。

松本会長が提言されているように産業政策の役割を経済産業省に移管し、金融庁は監督行政に集中するというのが最適なのかどうかはわかりませんが、ブレーキとアクセルの役割をどこがどのように担うのかというのは「資産運用立国」の旗印が掲げられているこのタイミングで改めて検討されても良いように考えます。

JAMPメンバーの採用情報

日本資産運用基盤グループでは、事業拡大に伴い一緒に働くメンバーを募集しています。

弊社にご興味のある方、ぜひ働きたいという方はこちらからお申し込みください。

まずはお話だけでも、という方も大歓迎です!

代表の大原とのカジュアル面談でもいいかな、という方ももっとウェルカムです!!

News Picks ダイジェスト

代表取締役 大原啓一 のコメント

【投資信託手放す地方銀行、金利上昇で融資・国債回帰 15年ぶり減少率】

大原のコメント→

「金利のある世界」の到来は地域銀行にとって、大きな事業環境の変化であることは間違いありません。

従来の金利ビジネスの収益性が向上することが期待されるこの新たな環境では、収益性が低下しつつある個人向け資産運用ビジネスの位置づけをネガティブに見直す動きが広がるという見方も一部には存在します。

ただ、足もと地域銀行の預金量の減少という形で表れつつあるように、金利というコモディティを主軸とする従来型事業モデルへの復帰は、地域銀行の将来を支えるものではありません。

高金利や利便性で個人の預金資金を集めにかかっているオンライン金融機関や地域をまたがった相続資金の取り込みを強みとする大手金融機関に立ち向かうためには、地域銀行ならではのお客様との関係性を主軸に事業モデルを組み立てなければ、銀行の金利ビジネスの原材料である預金量の維持すらままなりません。

金利が復活した今だからこそ、金利ビジネスに依存しない新たな事業モデルの構築が急務であると考えます。

主任研究員 長澤 敏夫 のコメント

【金利上昇→解約時の返戻金減少、リスク込み保険の販売額2倍に 高利回りで人気、商品説明欠かせず】

長澤のコメント→

以前も書きましたが、定額保険においては、預かった資金の運用による損益は保険会社に帰属し、(満期まで保有した場合)その運用実績に関わらず利率が保証されていますが、今後の金利上昇が見込まれる中、顧客からの要望による中途解約時に市場価格調整(MVA)を行うのは、やむを得ないのではないかと思われます。

例えば、一時払い定額保険は保障機能を別にすれば固定利付債を購入するのと似ており、顧客は買った債券を途中で売却すれば金利の変動に伴う損益が発生するのと同じことだからです。従って、長期の保険契約で残存期間が長い契約を中途解約すると、顧客が思っている以上に影響がある場合もあります。

資産運用を目的にした貯蓄型保険は、中長期での保有を想定した金融商品と位置付けて販売していると思われます。従って、その商品性を十分理解していない顧客や、そもそも中長期保有を目的としない顧客に販売しないようにすることが大前提ではありますが、販売サイドとして留意すべきは、MVAの仕組みやシミュレーション例を使った金利変動の影響を丁寧に説明することであり、中途解約の損失まで保険会社が被ることをもって顧客本位と考える必要はないと思われます。

インフォメーション

■メールマガジン登録

毎週日曜日22時にJAMPメールマガジン「JAMPの視線」を発信しています。

ご興味のある方は是非こちらから登録をお願い致します。