「JAMPの視線」No.290(2025年7月20日配信)

次世代の、挑戦する金融へ

日本資産運用基盤グループ メールマガジン【JAMPの視線】

JAMP 大原啓一の視点 2025年7月20日

我が家の5歳の次男は恐竜が大好き過ぎて、七夕の短冊に書くお願いは幼稚園に入ってからずっと3年連続で「恐竜になりたい」です。一番大好きな恐竜はスピノサウルスらしいので、「スピノサウルスってティラノサウルスよりも強かったの?」と質問すると、「お父さん、何を馬鹿なことを言ってるの?スピノサウルスはモロッコあたりの恐竜で、ティラノサウルスは北アメリカの恐竜だから、戦ったりはしないんだよ。同じ白亜紀とはいえ、生きていた時代も違うからね。」と鼻で笑われてしまいました。幼稚園生だといっても恐竜マニアの知識は恐るべしです。

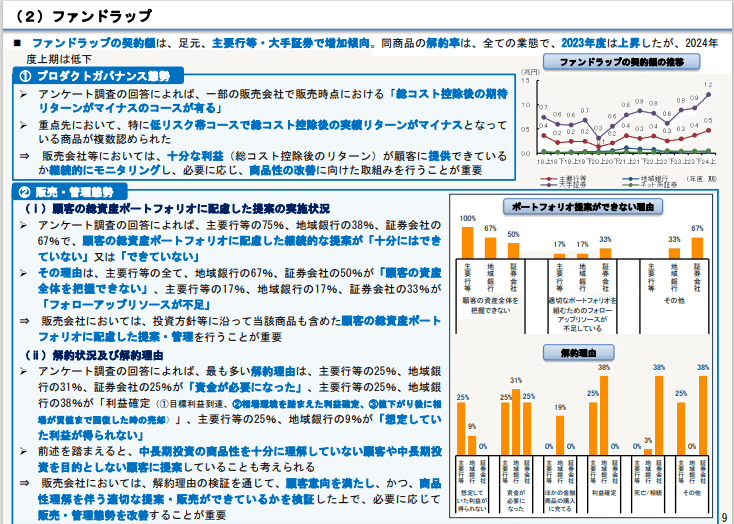

さて、少し前になりますが、今月頭に金融庁から「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」レポート(以下、モニタリングレポートと呼ばせて頂きます)が公表されました。毎年この時期に公表される恒例のモニタリングレポートですが、今回は直近の「ファンド情報」誌の「コンフィデンシャル」コーナーでも取り上げられていたように、特にファンドラップについての分析結果が金融業界では話題になっているように感じています。

ファンドラップについては、以前から弊社・日本資産運用基盤は、従来のファンドラップ「商品」は個人のお客様に対してポートフォリオ付加価値を提供することを主眼としており、その意味では富裕層のお客様等に対してポートフォリオのカスタマイズや個別の運用パフォーマンスを勘案した運用成果報酬の設計等、他のスキームではできない独自の付加価値提供余地はゼロではないとはいえ、その付加価値の大部分は投資信託でも提供できるものであり、敢えて投資一任運用というスキームを用いる必要性は薄いと考えています。従って、個人のお客様に対する付加価値の提供手段としてファンドラップを用いる必要性は、単なるポートフォリオ付加価値の提供に留まらず、一人ひとりのお客様の将来の目標(ゴール)に対してポートフォリオもひとつの部品として包含するプランの設計やその継続的な実行支援まで行う「サービス」として昇華してこそのものであるという本当の意味でのゴールベース型資産運用サービスのあり方を私たちは主張し続けています。

ここで「本当の意味での」という枕詞を用いているのは、日本ではいまなおゴールベースアプローチの考え方やそれを実行するための手段としてのファンドラップというスキームの存在意義が十分に理解されておらず、ポートフォリオ付加価値のカスタマイズこそがゴールベースアプローチの主眼であり、ファンドラップの一番の特長であるという誤ったとらえ方(←そのような面も一部にあることまでを否定するものではありませんが)が根強く残っているということを憂う強い問題意識が背景にあります。

その意味で今回の金融庁のモニタリングレポートにおけるファンドラップの分析は、上述のようにファンドラップはポートフォリオ付加価値を提供するためのツールであり、「個々の顧客に適した投資対象商品のポートフォリオを提案・管理するサービス」(同レポートからの引用)であるという正確ではない前時代的な視点に基づいており、そこからまだ抜け出せていないということを残念に感じています。換言すると、「顧客本位の業務運営に関する原則」にはこれまでの改訂の過程でゴールベースアプローチ的な考え方が盛り込まれるようになっているものの、それを金融当局としてモニタリングし、軌道修正を図るためのツールであるはずのモニタリングレポートでその視点が十分に盛り込まれていないのです。

誤解を避けるために付言させて頂くと、私はファンドラップにおけるポートフォリオ付加価値の提供を軽視しているわけではありません。ゴールベースアプローチの考え方に基づくプラン設計と継続的な実行支援の付加価値が個人のお客様の資産運用をサポートするサービスでは最重要であるとは考えているものの、だからといってその部品のひとつであるポートフォリオ付加価値の提供はおろそかにされていて良いとは全く考えていません。その意味で今回のモニタリングレポートで指摘されているようにポートフォリオ付加価値の質・量とそれを享受(提供)するための利用(運営)コストのバランスが適正であることも重要であるという当局の考え方を否定するものではありません。ただ、それだけでは不十分だと考えているのです。

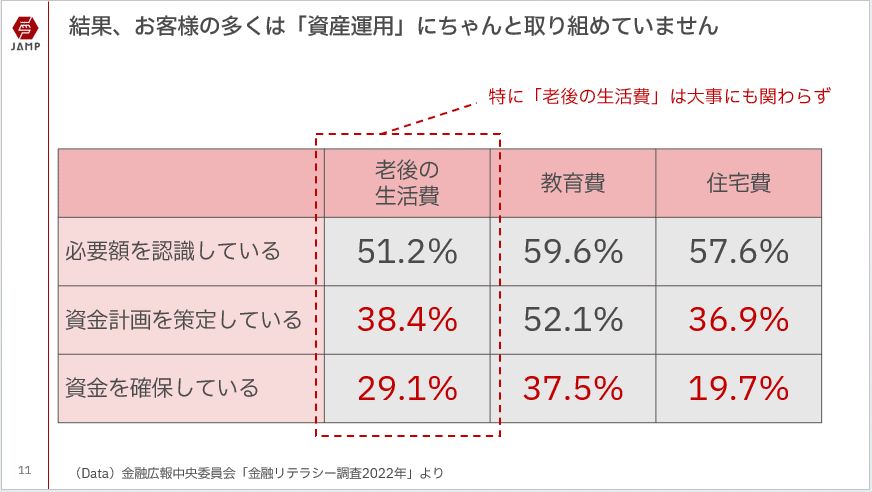

社会保障制度の長期的安定性に対する信頼が揺らいでいる一方、経済環境はインフレ進行が懸念される等、個人のお客様が自分や自分の家族の将来の金銭的な備えをする必要性・重要性はかつてないほど高まっています。それにも関わらず、公的なアンケートの結果を見ると、自分たち家族が老後を安定・安全に過ごすためにどれくらいの老後資金を備える必要があるのかを正確に把握している生活者の割合はそこまで高くなく、そのために具体的な備えの行動をとっている生活者の割合はさらに低い水準にあります(*1)。

金融経済教育の浸透を担う金融当局として、単に株や債券、為替等の金融基礎知識を教えるだけではなく、将来の金銭的な備えの重要性やそのために金融機関のサービスなどをどのように利用するかということも重要なミッションであると私は考えています。モニタリングレポートでの資産運用サービスの分析も、そのような視点を持ち、ゴールベース型サービスの育成や普及を促進するようなものがなされることがより一層に求められることになると考えます。

資産運用業の高度化やお客様本位の業務運営の浸透に金融庁がかなり真剣であることは私も強く感じており、(偉そうな言い方で恐縮ですが)これからの各種取り組みについても大いに期待するところです。金融庁としてもゴールベース型サービスの必要性やモニタリングレポートでそのような視点が必要であることは承知しつつも、まだ実際のビジネスの現場でそのような動きが限定的であり、分析しようがなかった等の事情があるかもしれません。ただ、そういう背景にあるかもしれない様々な事情の可能性も念頭に置きつつも、とはいえ重要な視点であることを鑑み、今後のブラッシュアップへの期待の気持ちも込めて、今回のモニタリングレポートについて上記のような建設的批判の意見を述べさせて頂きました。弊社も言いっぱなしになるのではなく、より良いお客様本位のサービスの普及に貢献できるよう、微力を尽くしてまいりたいと思います。

(*1)金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022年」によると、「老後の生活費」について「必要額を認識している」のは回答者の51.2%、「資金計画を策定している」は38.4%、「資金を確保している」は29.1%という結果に留まっています(なお、金融広報中央委員会は2024年10月にJ-FLECに業務を移管し、解散)。

News Picks ダイジェスト(代表取締役 大原啓一)

【株ネット取引「継続が合理的か各社判断」 口座乗っ取りで日証協会長 - 日本経済新聞】

大原のコメント→

証券口座乗っ取り事案を受け、証券会社のサイバーセキュリティ対応の必要性が高まるなか、証券会社間の棲み分けが更に明確になる、もしくは地域証券会社のIFA事業者化が進むことを予想しています。

過去数年で顕著になったように、野村證券や大和証券等の大手証券会社はより富裕層に特化する傾向を強くする一方、資産形成層はネット証券会社の独壇場になっており、地銀系証券子会社を含む地域証券会社は対面接点を活かした事業戦略とその一環での対象顧客カテゴリーの絞り込みを強いられています。

多くの地域証券会社は大手証券会社もネット証券会社との棲み分け戦略を進めていますが、一方で顧客のニーズに薄く浅くでも対応すべきとしてネット取引の機能も提供しています。ただ、そこが差別化戦略になるわけではありません。

このようななかで発生した今回の口座乗っ取り事案を受けて必要となるサイバーセキュリティ強化について、地域証券会社が十分に対応することは困難であり、今後の動きとしては、ネット取引機能の提供を諦め、より対面接点にのみ限定する事業戦略を取るのか、もしくは大手証券会社に所属する金融商品仲介事業会社(IFA)となり、顧客接点での付加価値提供に特化する選択肢が広がることを予想しています。

News Picks ダイジェスト(主任研究員 長澤敏夫)

【金融庁、「仕組み貸出」警戒引き上げ 開示義務化の可能性も】

長澤のコメント→

「仕組み貸出」の目的は、一般的にはデリバティブ取引によりリスクをとって目先の受取利息を増やすことですが、貸出しになるのでデリバティブの時価評価が不要になるものの、ルール上不要であっても実際にはリスクを抱えているのでしっかりリスク管理をして、というのが金融庁の問題意識です。

一方、(デリバティブを供給する)組成会社から見ると、取引を相対で行う際の与信が取れない地域金融機関に対しても、SPCが保有する国債を担保見合いとすることができるので取引が可能となるといったメリットがあります。

記事にある6月の地域銀行の業界団体との意見交換会の内容がまだ公表されていないのでどのような表現を使ったか分かりませんが、7月からの金融庁の新体制において、この問題意識は引き継がれていくというより、より厳しくなるのではないかと思われます。

地域金融機関は、地域にとって重要な社会インフラであると同時に、地域企業の価値向上等を通じて地域経済の回復・成長を支える地域経済の「要」とされていますが、こうした取引を続けていくようであれば、その役目を十分果たしていることになるのか、本質的な存在意義が問われることになるのではないかと思われます。