「JAMPの視線」No.288(2025年7月6日配信)

次世代の、挑戦する金融へ

日本資産運用基盤グループ メールマガジン【JAMPの視線】

JAMP 大原啓一の視点 2025年7月6日

5歳の次男が先週からスイミング教室に通いはじめました。初めての習いごとです。通い始める前にかなり怖がっていたので、「最初のうちは水にお顔はつけなくても良いみたいだよ」と適当なことを言っていたら、実際はそうではなかったみたいで、プールサイドで泣きそうになりながら2階の家族席にいる妻に両手で大きくバツ印をつくる次男の様子が動画で送られてきました。少し申し訳なく感じましたが、苦手意識をを乗り越えてたくましく頑張ってくれるといいなと思います。

さて、先月6月23日付の「ファンド情報」の「ファンドラップでリテール変革 販売からサービス提供へ 「第3世代」の参入広がる」という特集記事で弊社のゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」のご紹介を頂きました。「第3世代」の広がりを支える事業支援プラットフォーマーの1社としてFinatext(Smartplus)やFOLIOといった著名金融スタートアップ企業と並んでご紹介を頂いたこと、光栄に感じています。弊社サービスをご利用頂いている資産運用会社や証券会社、地域銀行の皆さまのご評価の賜物だと感謝の気持ちでいっぱいです。

(ご参考)「ファンド情報」の特集記事

他の著名金融スタートアップ企業と並んでご紹介頂くというと、私が日本資産運用基盤の前にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問(MSVIP)というロボアドバイザーの会社を創業し、経営していた頃を思い出します。あの頃(2015-17年頃)はロボアドバイザー会社が日本でも登場し、ウェルスナビやお金のデザイン、FOLIOといったプレイヤーが注目を集めていました。MSVIPは大手金融機関から出資をいただいて設立した会社でしたので正確にはスタートアップ企業ではないのですが、光栄なことにそれら3社と一緒に主要ロボアドバイザーとしてひとくくりにして頂いていました。与太話にはなりますが、他の3社の創業者/経営者の皆さまと「ロボアドバイザー4人衆」として、「天才・柴山(ウェルスナビ)、秀才・中村(お金のデザイン)、奇才・甲斐(FOLIO/←甲斐社長がプロボクサーライセンスをお持ちだったからでしょうか?)、凡才・大原(MSVIP)」と、どう反応して良いのかわからない紹介を業界のある方にされたこともありました。

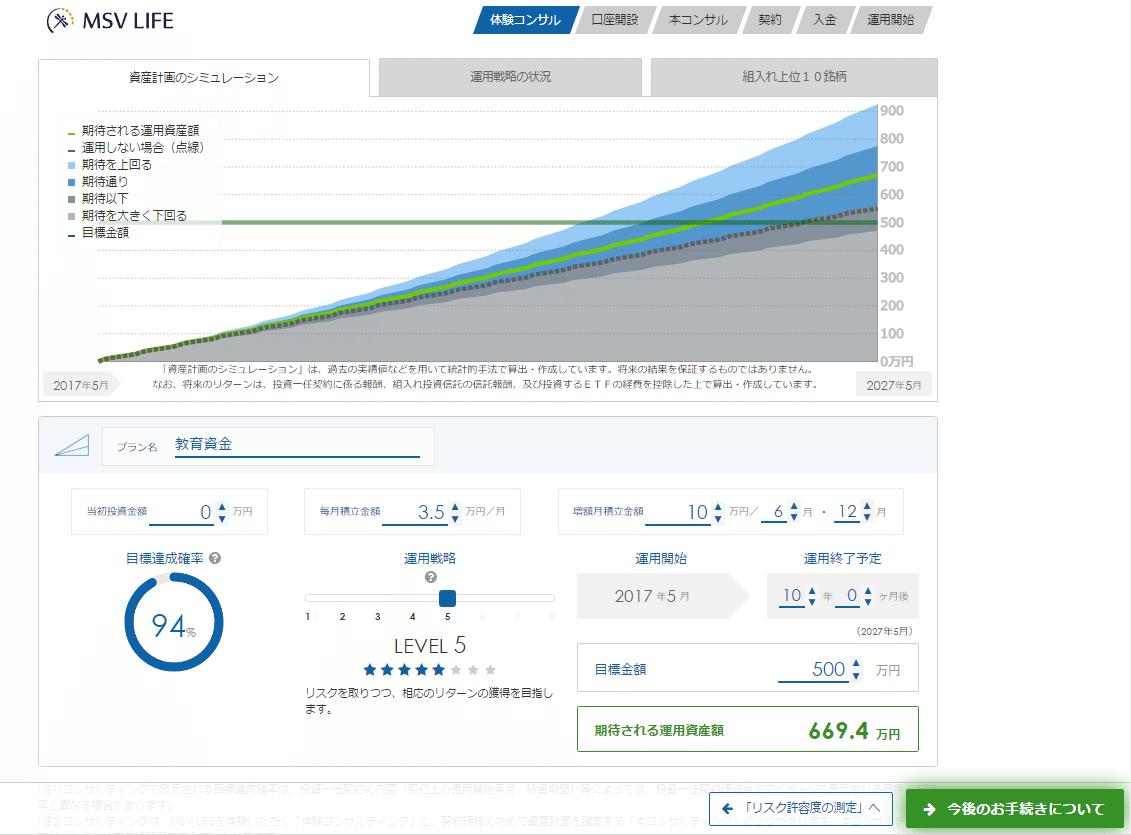

ただ、そのように他のロボアドバイザー会社とひとくくりにされていることに対し、光栄ではありながら、正直なところ違和感も感じていました。それは「凡才」と表現されたことに対してではなく(それはそれでムカっとはしましたが)、他の3社のロボアドバイザーサービスがお客様に最適なポートフォリオを提案・提供する「ロボ・ポートフォリオ・アドバイザー」だったのに対し、私が開発したMSVIPのサービスはお客様にゴールベースアプローチに基づく最適なプランを提案し、実行支援する「ロボ・プランニング・アドバイザー」だったからです。お客様に提供する付加価値も世界観も異なるサービスであるのに、なぜひとくくりにされるんだろうと、正確に理解して頂けないもどかしさを強く感じていたことをいまでも思い出します。

あの頃から約10年が経過し、日本資産運用基盤という事業支援インフラの立場ではありますが、私はいまなおゴールベースアプローチの考え方に基づくゴールベース型投資一任サービスの普及に取り組んでいます。そこでは地域銀行等の地域金融機関が主役であるという考え方もあの頃から全く変わっていません。「ほんとしつこいよね、進歩がないよね」と言われることが多いですが、ゴールベースアプローチの考え方に心底はまっているので、仕方ないと割り切っています。そのかわり日本で一番ゴールベースアプローチのことを考えてきた自信はあります。

色々な金融機関のご担当者様から通常の投資一任サービスの開発のご相談を頂いても、弊社はゴールベース型投資一任サービスしか対応できないですし、対応するつもりがないので、「他の金融システム開発会社様にご相談頂いた方が良いと思います」と正直にお伝えします。傲慢な言い方かもしれませんが、「ゴールベース型投資一任サービスを開発・提供するのに日本資産運用基盤の『GBASs』を利用しないのは、ゴールベースアプローチを理解していないか、ゴールベースアプローチに本気でないかのどちらかだ」というプライドを持っており、ゴールベース型投資一任サービスを志向されるパートナー金融機関様に対しては、事業運営システムや業務BPOのみならず、ゴールベースアプローチの世界観やお客様向け提案技術等を含め、継続的な研修サービスも提供し、徹底的な事業ご支援をさせて頂くのが私たちのコミットメントです。

なかなか柔軟性のない考え方で恐縮ですが、「ファンド情報」で主要プレイヤーの1社とご紹介頂いたことに油断せず、ゴールベースアプローチに特化した事業支援サービスという独自性を武器にこれからも「第3世代」の個人向け投資一任サービスの普及に取り組んでいきたいと思います。今後ともご支援を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

News Picks ダイジェスト(代表取締役 大原啓一)

【国内運用会社、海外株やオルタナの担当者増員など強化へ-金融庁調査】

大原のコメント→

先月末に公表された今回の「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート」は業界の構造的非効率性に切り込んだ前回の2023年版とは異なり、割とふわっとした分析と論評に終始した印象はありますが、厚生労働省所管の年金分野のプレイヤーの収益性や事業運営上の課題等に積極的に踏み込んだこと、これまで「低報酬投信バンザイ!」の姿勢だった金融庁が資産運用会社の収益性確保の重要性に半身ながら言及したことは注目に値すると思います。

ただ、後者については、日本の資産運用会社の営業利益率の低さとその原因としての「手数料が安いことこそが顧客本位である」という誤った考え方への反省(特に金融庁自身の反省)や公的年金の運用報酬の非合理的な低さ等にまでもっと踏み込んでくれれば良かったのにという感想があります。

News Picks ダイジェスト(主任研究員 長澤敏夫)

【仕組み融資「国債リパ」、野村証券も撤退 含み損非開示、監督強化で】

長澤のコメント→

「仕組み融資」については、2年ほど前から金融庁は問題視して、地域金融機関経営者との意見交換会などで話題に取り上げてきましたが、なかなか減らなかったため、供給元の方から蛇口を閉めることとしたのかと思います。組成会社としても従来であればニーズに応えていると言っていれば何とかなったものが、最近はプロダクトガバナンスが厳しく問われるようになっており撤退ということになったのでしょう。

金利のある世界となり、預貸金スプレッドの拡大を見込んで預金獲得に注力している銀行が多いと聞きますが、こうして集めた資金を仕組み貸出に回しても、金融庁としては「本質的な金融仲介とは異なる」として銀行の本業とは認識していないため、ますます地域銀行に対する視線が厳しくなっていくのではないかと思われます。