「JAMPの視線」No.269(2025年2月23日配信)

次世代の、挑戦する金融へ

日本資産運用基盤グループ メールマガジン【JAMPの視線】

JAMP 大原啓一の視点 2025年2月23日

今日は友人に譲ってもらったチケットで巨人vsロッテのオープン戦@東京ドームを観戦する予定だったのですが、地下鉄で向かう途中にチケットは2月23日(日)ではなく、3月23日(日)のものであることに気付き、急きょ小学校4年生の長男とふたりで池袋のマンガ喫茶で夕方まで過ごしていました。長男は「キングダム」を、私は「外道の歌」をひたすら黙って読み続けるという日曜日の午後でしたが、意外とふたりとも楽しむことができました。3月23日(日)は、今日は風邪で寝込んでいた次男も一緒に家族で東京ドームに行きたいと思います。

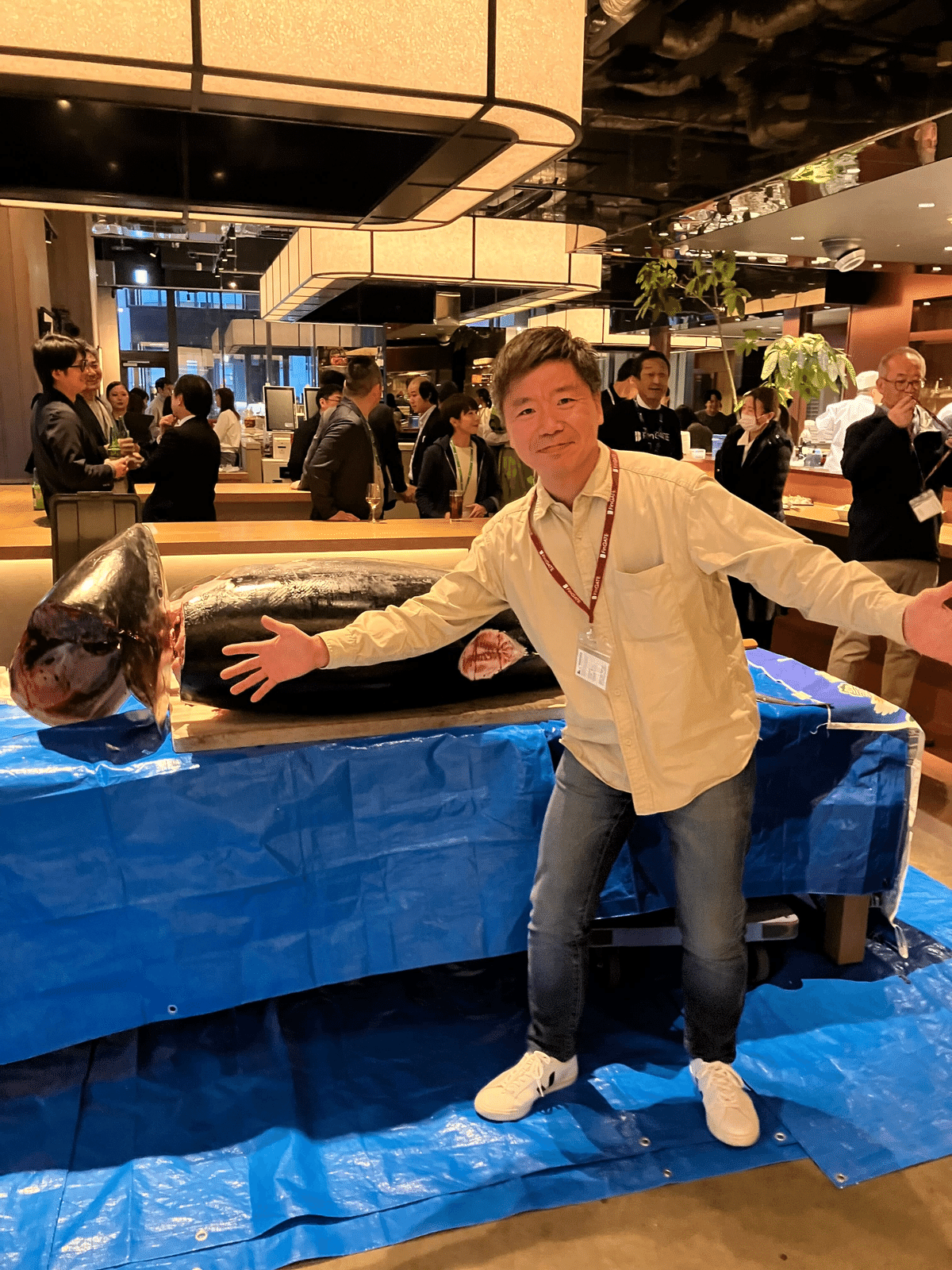

さて、弊社は創業間もない2018年秋からずっと兜町・茅場町界隈で運営されているFinGATEという資産運用会社・FinTech企業等の支援コミュニティのシェアオフィスに入居させて頂いています。このたびそのFinGATEコミュニティのオフィスに入居する企業等が100社を超えたということで、コミュニティの成長をお祝いし、今後の更なる発展を祈念する「FinGATE 感謝の会」が先週金曜日に開催されましたので、コミュニティに所属する古参企業の1社として出席をさせて頂きました。

当日は、コミュニティに所属する資産運用会社やFinTech企業等のみならず、当局関係者やメディアの方々、コミュニティ運営に携わっている支援企業の皆さま、国際金融都市の実現を目指す自治体のご担当者等々、総勢200名ほどが集まり、かなり大盛況でした。弊社が入居させて頂いた2018年秋頃はまだFinGATEコミュニティがスタートしてから2年ほどだったこともあり、入居社数も約10社程度であり、シェアオフィスを始めとするファシリティ等もまだ現在ほどには充実していませんでした。そこからの変化を考えると、あくまで所属をさせて頂いている企業側の目線ではありますが、隔世の感があります。FinGATEを運営されている平和不動産のコミットメントはもちろんのこと、東京都の「国際金融都市・東京」構想や日本政府の「資産運用立国」構想等、コミュニティを取り巻く業界内外の機運の高まりもこの変化の背景にあることは間違いないように思います。

FinGATEの特徴としては、資産運用会社等がスムーズに事業を開始できるようなシェアオフィス等のファシリティが充実していたり、金融庁や弊社・日本資産運用基盤のような事業立ち上げから運営を支援するサポート機能も整っていたりということがまず想起されるように思いますが、コミュニティに所属し、その恩恵を受けている立場としては、やはりコミュニティ内の交流の機会の多さというのが何よりも大きな特徴/利点であるように感じています。リモートワークも一般的になってきている現在においても、リアルの場で偶然に顔を合わせられる機会があちこちにあるということの利点は事業運営において非常に大きいと思います。

例えば、今年に入ってからの私個人の経験でいっても、独立系運用会社である「なかのアセット」の中野社長や地銀投資に特化したエンゲージメントファンドである「ありあけキャピタル」の田中社長、投資助言会社の「WealthLead」の濱島社長といった方々と、同じビルのエレベーター待ちの時等にばったりお会いし、情報交換やランチ/ディナーの約束をさせて頂き、そこから新たな知見を得られるということがありました。去年以前にもっとさかのぼると、最寄りコンビニのコーヒーマシーンの前で旧知の金融機関の役員の方と久しぶりに再会し、そこから弊社に株主として出資頂くというご縁に結びついたということ等、偶然の出会いから事業や新たなご縁につながった例を挙げると枚挙にいとまがありません。

事業というものはその規模の大小を問わず社内外の多くの人たちと一緒に営むことが大前提のものですが、特に新興運用会社やスタートアップ企業の場合、社内にリソースや情報等が不足していることが多く、社外とのネットワークから得られるものが非常に多いということを私の実体験としても実感します。そのような状況を打破しようとするとき、FinGATEのようなコミュニティで属していることで、他の所属企業とのやり取りでお互いに助け合うことの効果は非常に大きいと思います。現に今回の「FinGATE 感謝の会」でも、「実はうちのコンプラ担当が辞めちゃうことになって、相談させてくれないかな」「知り合いの海外運用会社が進出を考えているんだけど」等、多くのご相談を頂き、コミュニティの充実の意義を改めて感じました。

以前よりご案内をさせて頂いている通り、弊社・日本資産運用基盤は来週末の3月頭から新オフィスに移転する予定であり、FinGATEが運営するシェアオフィスからは退去する予定です。ただ、これからもFinGATEコミュニティの一員であることは変わりません(と勝手に思っています)ので、将来的にまたいつか兜町・茅場町界隈に戻ってくることを目標としつつ、コミュニティの活性化、ひいてはそこからの金融・資産運用業界の発展に引き続き貢献したいと思います。

(ご参考)FinGATE公式サイト

News Picks ダイジェスト(代表取締役 大原啓一)

【住宅ローン新局面、三菱UFJが低金利で攻勢「申し込み1・4倍に」 逆風のネット銀】

大原のコメント→

金利というのはそもそもコモディティ以外の何ものでもなく、「金利のある世界」復活以降は、定期預金や住宅ローン等の金利サービスは有利な金利条件を提示する金融機関に顧客が大きく移動するという傾向が強くなることは当然だと考えます(普通預金は決済機能と一体不可分であり、金利のコモディティ性がやや見えにくいため、粘着性は定期預金や住宅ローンに比べるとやや高めかなとは思いますが)。

特に、金利が常態的に存在した約30年前と異なり、現在はスマホでほとんど全ての金融機関の定期預金や住宅ローンなどの金利水準を比較できるだけでなく、そこからそのまま申込みまで完結することができるため、金利のコモディティ性が暴力的に発揮される環境が整ってしまっています。

本記事で紹介されているのは住宅ローンサービスのメガバンクやオンライン銀行への偏りですが、地域銀行の預金残高が足もと減少傾向にある等、預金サービスにおいても弱肉強食の傾向が少しずつ顕わになっています(「地銀の雄」である横浜銀行ですら、2024年の1年間で定期預金を約1,000億円も減らしたのはさほど驚きではありません)。

地域銀行においては、金利ビジネス復興のために預金集めに最注力すべしという方針が掲げられているところが少なくないと耳にしますが、顧客のエンゲージメントを強化するためにも、今こそ資産運用サービスを通じたお客様の人生のサポートに注力しなければならないというのが私の考えです。

【地銀や第二地銀、預金利息負担増す 10倍超も 好調決算の重しに】

大原のコメント→

以前から繰り返し主張している通り、金利は本来的にコモディティであり、預金金利引き上げ競争や住宅ローン金利引き下げ競争にやみくもにはまり込むことは、メガバンクやオンライン銀行等に比べて体力的に脆弱な地域銀行にとっては避けなければならないと考えています。

お客様の現在や将来の生活に寄り添いながら金融サービスを提供し、お客様のエンゲージメントを高めることにより、金利水準の多少の差に左右されない関係を構築することがこれからの地域銀行の最大の課題であることは間違いありません。

News Picks ダイジェスト(主任研究員 長澤敏夫)

【「この会社は完全に狂っている」…現役郵便局員が涙ながらに打ち明ける「かんぽ生命不正販売」の実態】

長澤のコメント→

記事に出てきたのが2018年とか2019年の話なので今はもうなくなっていることを期待したいですが、昭和の古典的なノルマ営業そのものですね。

飽和状態にある保険マーケットにおいて、品揃えに限界があるかんぽ生命が、特に地方における高い信頼を背景に無理な営業をしても、販売員と顧客双方を不幸にするだけということかもしれません。

話は多少変わりますが、最近は円金利の上昇に伴い、銀行の預金集めが復活しているとのことです。預金金利に差のない昔であれば昭和のようなお願い営業も通じたでしょうが、様々な情報が容易に入手できる時代にあっては、銀行が提供できる付加価値は何か、どうしたら顧客と銀行がWin-Winとなれるかといったことも、預金獲得において無視できないポイントかと思います。

【なぜ「地域金融からの預金流出」は“超加速”する? 9つの影響と4つの対策】

長澤のコメント→

地域の金融機関が生き残るための「4つの施策」の一つとして、「顧客との関係強化」が挙げられています。具体的には、個人向けには投信や保険商品を通じた「資産運用アドバイザー」としての役割を強化していく、とあります。確かに金利競争に陥ることなく預金の粘着性を高めるためには、長年の取引を通じて熟知している顧客の家族構成等の属性やライフプランを踏まえた資産運用アドバイスが近道であると思われます。預金獲得に注力している金融機関が増えていると聞きますが、こうした付加価値提供なくして預金は集まらない時代になっていると思います。