「JAMPの視線」No.273(2025年3月23日配信)

次世代の、挑戦する金融へ

日本資産運用基盤グループ メールマガジン【JAMPの視線】

JAMP 大原啓一の視点 2025年3月23日

仲の良い友人にチケットを頂いたため、今日は家族みんなで東京ドームに巨人vsロッテのオープン戦を観戦に行ってきました。幼稚園年中の次男がどこまで耐えられるか心配でしたが、持参したお菓子や応援歌のテンポ良いリズムにご機嫌になってくれたおかげで、7回裏までゆっくり観戦することができました。ここのところ長男の野球チームのお手伝いを通じてルールをだいぶ理解したこともあり、私自身もいままで以上に観戦を楽しむことができましたが、昼間から堂々とお酒を飲めるのがなによりも嬉しいですね。

さて、一昨日の3月21日に大和証券グループと三井住友トラストグループの資産運用・資産管理領域での業務提携を公表しました。具体的な内容としては、資産運用会社と信託銀行間の情報・データの連携の円滑化のための「データ共有基盤」を構築し、同基盤をベースにミドル・バックオフィス業務を中心とした資産運用会社へのITソリューションの提供を通じて、一者計算スキームの確立と資産運用業界全体のシステムコスト削減・業務効率化を目指すとのことです。

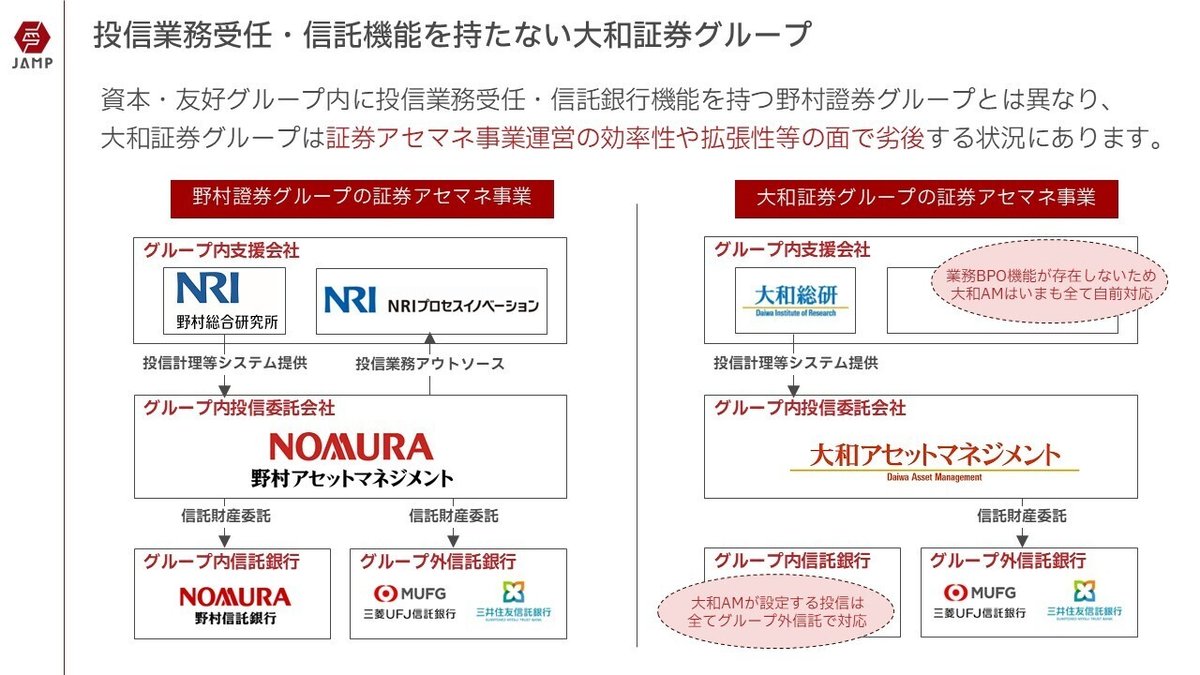

資本・友好グループ内に投信業務受任(NRIプロセスイノベーション)・信託銀行(野村信託銀行)機能を持つ野村證券グループとは異なり、大和証券グループは、グループ内の大和総研が投信計理システムは提供しているものの、投信業務BPO事業は営んでおらず、それら機能を具備しないという点で証券アセマネ事業運営の効率性や拡張性等の面で劣後する状況にありましたが、この三井住友トラストグループとの業務提携でその点は大きく改善されることになると思われます。

具体的には、大和証券グループの大和アセットやその子会社のグローバルXジャパン、資本業務提携関係にあるあおぞら銀行グループのあおぞら投信等の投信運用資産の投信関連業務を三井住友信託に集約することも今回の業務提携のロードマップには包含されていると思われますが、そうなると約33兆円の投信業務BPO事業が新たに誕生することになります(直近の各社開示資料によると、大和アセットは約31.9兆円/974本、グローバルXジャパンは約0.4兆円/49本、あおぞら投信は約0.4兆円/45本の投信を運用)。

本提携は大和証券グループの証券アセマネ事業運営の効率性や拡張性等にプラスに寄与するだけではなく、三井住友信託にとっても、JABISソリューションを中核とする業務BPO事業が伸び悩むなか、この業務提携を通じ、資産運用事業インフラ領域で一気に存在感を大きくすることになり、両社にとってWin-Winの座組みであるように思われます。

個人的には以前から大和証券グループの上述のような課題には勝手ながら問題意識を持っており、大和証券グループとあおぞら銀行の資本業務提携を受け、業務受任に親和性の高い信託銀行も兼営するあおぞら銀行の新たな事業案として、大和アセット及びグローバルXジャパン、あおぞら投信の投信ミドル・バックオフィス部門を事業ごとあおぞら銀行に移管し、あおぞら銀行の新事業として投信業務BPO事業を立ち上げることができれば、大和証券グループとあおぞら銀行にとってメリットがあるだけでなく、資産運用業界の効率化を担う投信業務BPO事業領域に新たな大型プレイヤーが登場することになり、業界全体としても面白いのではないかという妄想を抱いていました。

今回の大和証券グループと三井住友トラストグループの業務提携は私の妄想とは異なる座組みでの取り組みにはなりますが、「資産運用立国」の旗印のもと各所で進められている資産運用業界の効率化・高度化に関する前向きな動きを代表するような素晴らしい好事例だと感じます。両社の取り組み推進を陰ながら応援させて頂きます。

News Picks ダイジェスト(代表取締役 大原啓一)

【個人金融資産、2,230兆円 昨年末、株高で過去最高―日銀】

大原のコメント→

昨年頭からの新NISA制度への移行や足もとのインフレ進行等もあり、個人金融資産が預貯金からリスク性資産に動き出す兆候が見られつつあるように思います。

ただ、「資産運用立国」の旗印のもと、インベストメントバリューチェーンを好循環させるためには、生活者の利益は当然なのですが、金融機関側の事業もしっかりと儲けを出すような視点も重要であると考えています。

低コスト投資信託を無思考に礼賛するような風潮はその好循環を損なうものであり、利用者である生活者であればともかく(利用者にとっては低コストであればより良いのは当然なので)、政策当局や金融業界側は少なくとも全体最適の視点を持つべきであるという問題意識を持っています。

News Picks ダイジェスト(主任研究員 長澤敏夫)

【投資信託の償還、過去最高 小規模ファンドの削減進む - 日本経済新聞】

長澤のコメント→

「顧客本位の業務運営に関する原則」策定に向けた議論が行われていた2016年の金融審議会では、本邦投資信託の課題の一つとして一本当たりの規模の小ささが挙げられていました。当時、15年末で160億円程度だったのですが、24年末は426億円となっており、相場の上昇による影響が多分にあるとは思いますが、業界の取組みの成果とも言えるかと思います。ただし、米国の1本あたりの残高は当時でも2,300億円程度あり彼我の差を感じさせられます。残高10億円以下の小規模ファンドの乱立が解消の方向に向かっているのは、運用会社のコストは最終的には投資家に回ってきますので、一投資家としても有難いことです。